关于社会人群的心理活动,正确的说法是:①有正常和异常心理活动两个方面;②有精神障碍的人, 心理活动也不全是异常的;③正常和异常心理活动是可以转换的。

关于社会人群的心理活动,描述正确的是有正常和异常心理活动两个方面。

关于心理异常经过系统治疗后的描述中不正确的是异常心理无法被矫正。(能得到改善或完全被矫正。)

ICD-10: 《国际疾病分类手册》第10版; CCMD- Ⅲ: 《中国精神疾病分类方案与诊断标准》第3版

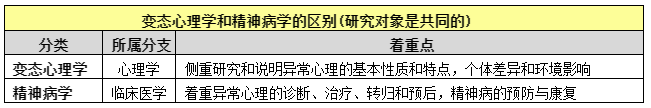

关于变态心理学研究的对象,正确的描述是以心理与行为异常表现为对象。

精神病学研究的侧重点是异常心理的诊断、治疗、转归和预后。

第二单元学科简史一、对心理异常现象的早期关注

关于古代"变态心理学"的发端,正确的描述是显现出“心理是脑的功能”这一推论的雏形。 关于古 代"变态心理学"的发端,不正确的描述是与古希腊医生希波克里特提出的"体液学说"无关。

关于古代“变态心理学”的发端,下列说法中正确的是:①与古希腊医生希波克里特提出的“体液学 说”有关;②始于公元前400年。

自然科学诞生后,人们对变态心理学的新见解有:①把心理异常现象和大脑的功能联系起来;②促使 用唯物的思维对待心理异常的问题。

自然科学诞生后,人们对变态心理学的新见解有把心理异常现象和大脑的功能联系起来。

二、 对心理异常现象的现代说明

(一)精神分析的理论解释

1. 精神分析理论解释异常心理现象的两个基本命题

精神分析理论关于变态心理的解释,基本命题中不正确的是意识与潜意识同样重要 (心理过程主要是 潜意识的);基本命题中正确的是性的冲动是神经症和精神病的重要起因。

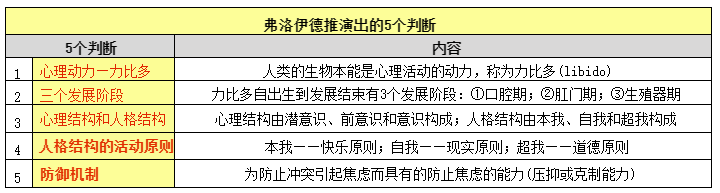

2. 弗洛伊德推演出的判断

符合弗洛伊德关于“力比多”的看法的是是心理活动的动力。

符合弗洛伊德关于“心理结构”的看法的是由潜意识、前意识和意识构成。

不符合弗洛伊德关于“心理结构”的看法的是 “力比多”决定了人的心理结构。

不符合弗洛伊德关于"人格结构"的表述的是人格结构由潜意识、前意识和意识构成。 符合弗洛伊德关于“防御机制”的表述的是 是一种压抑或克制的能力。

3. 精神分析理论对心理异常现象的说明

精神分析理论对心理异常现象的看法有:①心理健康的充分和必要条件是个体要合理地度过“性心理” 发展的每个阶段;②性心理发展受挫,就会造成性心理的“退化”或发展"固著";③性心理的“退化” 或"固著",会造成未来人格的变态和心理异常;④在性心理发展的每个阶段上,接受的刺激太多或者太少,

都会使其发展受到挫折。

按照精神分析理论对心理异常现象的解释,与其内涵不符的表述是在性心理发展的每个阶段上,无论 接受怎样的刺激,都不会导致其遭受挫折。

(二)行为主义的解释

行为主义心理学介入变态心理学的早期记载是巴甫洛夫用高级神经活动学说说明了人类的异常心理现 象。

不符合巴甫洛夫对人类的异常心理现象的解释的描述是通过演绎式的方法 (是用类比的方法来解释 的)。

依据巴甫洛夫的理论,符合区分神经症和精神病的判断的表述是两者的区别在神经活动障碍的复杂性 或精细特征上。

符合巴甫洛夫关于神经症和精神病原因的描述的说法是是大脑兴奋和抑制这两个基本神经过程的冲 突。

关于行为主义心理学研究的一般技术路线,正确的说法是通过动物实验的结果,进而演绎和推论人的 心理过程。

关于行为主义理论整合的趋势,不正确的表述是巴甫洛夫的经典条件反射与认知理论潮流的结合 (是

行为主义心理学与现代脑科学的结合)。

(三)人本主义心理学的解释

符合人本主义对异常心理的解释的表述是 “自我"无法实现的结果和趋于完善的“潜能”特征受阻。 马斯洛认为心理异常最基本的表现是存在焦虑,这种存在焦虑就是存在和责任的冲突

正常心理活动的三大功能: ①能保障人顺利地适应环境,健康地生存发展;②能保障人正常地进行人 际交往;③能使人正确地反映、认识客观世界的本质及其规律性。

不属于人类正常心理活动的主要功能的描述是能防止人的各类躯体疾病。

第二单元心理正常与心理异常的区分

区分心理正常与心理异常的方法不包括半标准化区分法。 区分方法包括;①标准化的区分;②心理学 的区分原则。

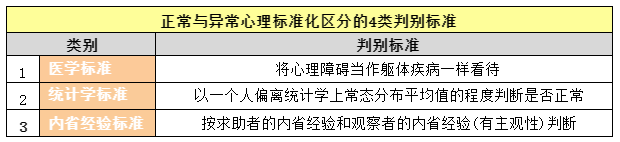

一、标准化的区分(4类判别标准,)

对人的心理正常与心理异常进行判别时,不属于“标准化区分”法的内容的表达是伦理学标准。

1. 医学标准

对人的心理正常与心理异常进行判别时,符合"医学标准"的涵义的表述是精神障碍是躯体疾病。 对 人的心理正常与心理异常进行判别时,不符合“医学标准”的内涵的表述是将心理问题与统计学标准联系 起来。

2. 统计学标准

不符合“统计学标准”对心理正常与心理异常的分析判断的描述是 “心理异常”是绝对的,它是一个 恒定的因子。

对人的心理正常与心理异常进行判别时,反映了"统计学标准"局限性的表述是 有些心理特征和行为 不一定成常态分布。

3. 内省经验标准

在判断人的心理正常与否的情形下,符合"内省经验标准"涵义表述的是病人的内省经验。

自知力判断属于李心天关于心理正常与异常的判断标准的内省经验标准(0511-2-72)

4. 社会适应标准

在判断正常心理和异常心理时,按照“社会适应标准”的要求,正常人的行为符合社会准则,能够根

据社会要求和道德规范行事。

不属于"社会适应标准"的内容的表述是人能按照自我认可的方式行事。

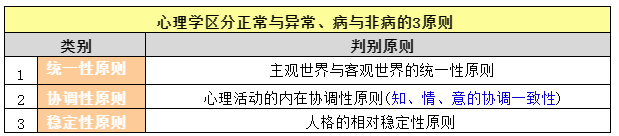

二、心理学的区分原则

“心理学标准”判断正常心理与异常心理的原则,包括:①主一客观世界统一原则;②心理活动的内 在协调性原则;③人格的相对稳定性原则。 ——判断正常与异常、病与非病的三原则

不符合“心理学标准”判断正常心理与异常心理原则的说法是个人理想与他人理想的一致原则。

(一)主观世界与客观世界的统一性原则

在临床上,可以将“自知力不完整"或"无自知力”作为判断精神病的指标之一。

不符合“自知力不完整"或"无自知力"的描述是 对"自我”概念的错误认知 (双重否定题)。

“自知力不完整”或“无自知力”是指:①判断精神病的指标之一 ;②“自我认知”与“自我现实” 的统一性的丧失;③患者对自身状态的错误反应

(二)心理活动的内在协调性原则

符合心理活动的"内在协调性原则"的表述是各种心理过程之间具有协调一致的关系。

(三)人格的相对稳定性原则

符合"人格相对稳定性原则"的内涵的描述是人格特征一旦形成,便有相对的稳定性。

不符合"人格相对稳定性原则"的内涵的描述是人格类型与心理结构之间具有对应关系。

心理咨询师掌握心理异常症状,是为了鉴别精神障碍和非精神障碍。

对精神病患者的心理咨询是有条件的,这些条件主要包括:①必须是在经过系统临床治疗,病理性 症 状基本消失以后;②主要以社会功能的康复为主;③必须密切配合精神科医生一起实施。

对精神病患者的心理咨询是有条件的,不符合这些条件的规定表述的是必须停药以后才能进行心理咨询。

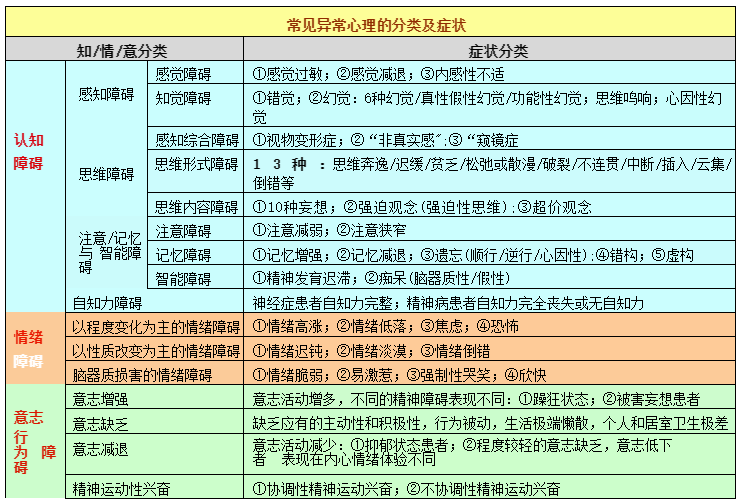

一、感知障碍

关于“感知障碍”的类型,正确的说法是:①感知综合障碍;②感觉障碍;③知觉障碍。

关于“感知障碍”的类型,不正确的描述是躯体障碍。

( 一)感觉障碍

关于“感觉障碍”的类型,正确的说法是:①感觉过敏;②内感性不适;③感觉减退 (不包括“外感 性过敏”)。

( 二 ) 知 觉 障 碍 (包括错觉和幻觉)

知觉障碍包括:①错觉:对客观事物歪曲的知觉;②幻觉:无对象性的知觉(虚幻的知觉)。

根据幻觉涉及的感受器官的不同,幻觉类型包括:①幻听、幻视;②幻嗅、幻味;③幻触;④内脏不 适感。

根据幻觉体验的不同真实性,幻觉可以分为:①真性幻觉;②假性幻觉。

根据幻觉产生的特殊条件,幻觉又可以分为:①心因性幻觉;②功能性幻觉;③思维鸣响。 假性幻觉不属于特殊条件下的幻觉类型(假性幻觉是幻觉体验的来源之一)。

如果一个人出现虚幻的知觉,不存在某种事物而感知到这种事物的情况,那就属于幻觉。

如果一个人出现下列情况,就不能肯定有幻觉:①歪曲的感觉,把这种事物感知成那种事物;②)歪曲 的知觉,把这种事物感知成那种事物(这两种情况属于错觉)。

(三)感知综合障碍

符合“感知综合障碍”涵义的描述是:①感知客观事物的个别属性,如大小、长短、远近时产生变形; ② 感觉周围事物像“水中月”、"镜中花";③感觉自己的面孔或体形改变了形状。

不符合“感知综合障碍”涵义的描述是感觉周围的人在监视自己。

二、 思维障碍

(一)思维形式障碍

包括联想障碍和思维逻辑障碍,常见的症状有13种:思维奔逸、思维迟缓、思维贫乏、思维松弛或思 维散漫、破裂型思维、思维不连贯、思维中断、思维插入、思维云集、病理性赘述、病理性象征性思维、 语词新作、逻辑倒错性思维。

符合“思维奔逸”的主要表现的是:①一种兴奋性的思维联想障碍;②思维活动量增加;③思维联想 速度加快;④表现为语量多,语速快,滔滔不绝。

“思维松弛或思维散漫”的临床特点是:①对问题的叙述不够中肯,也不很切题;②给人感觉患者的 回答是"答非所问"。"思维贫乏"和"思维迟缓"两个症状的鉴别要点之一 ,是前者在回答问题时内容极 为简单

思维迟缓和思维贫乏的区别:①迟缓者语速慢,贫乏者语速不慢;②迟缓者苦恼,贫乏者漠然处之。

( 二 ) 思 维 内 容 障 碍

1. 妄 想 (包括10种妄想)

"思维内容障碍"的类型不包括音联义联。包括妄想、强迫观念和超价观念。

“妄想”是一种脱离现实的病理性思维,其类型不包括病理性象征思维。

妄想的主要特点有:①对荒唐结论坚信不移,不能通过讲道理、进行教育以及亲身经历来纠正这种结 论;②以毫无根据的设想为前提进行推理,违背思维逻辑。

按照妄想的起源分类,可以将妄想分为原发性妄想和继发性妄想。

“原发性妄想”的主要特点有:①是突然发生,内容不可理解;②与既往经历和当前处境无关;③不

是起源于其他精神异常的一种病态信念;④找不到任何心理学上的解释。 原发性妄想是精神分裂症的特征 性症状,包括三症状:①突发性妄想;②妄想知觉;③妄想心境。

关于"继发性妄想",不正确的说法是在诊断精神分裂症时,其临床价值大于原发性妄想。继发性妄想 指:①以错觉、幻觉、情感高涨或低落等精神异常为基础所产生的妄想;②在某些妄想的基础上产生的另 一种妄想。

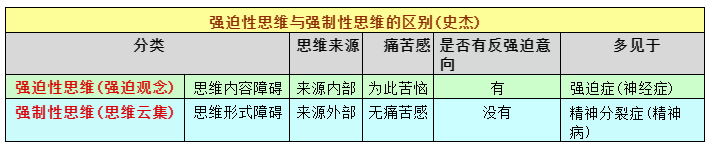

2.强迫观念

关于“强迫观念”与“强制思维”的临床意义,正确的表述是:①强制性思维多见于精神分裂症;② 强迫观念多见于强迫症。 注:教材(P268)中说:“强迫观念可以表现为 ……脑中总是出现一些对立的观念

关于"强迫观念"与"强制思维"的临床意义,正确的表述是强制性思维多见于精神分裂症,强迫观

念多见于强迫症。

3.超价观念

关于“超价观念”,正确的表述是:①它的发生虽然常常有一定的事实基础,但是这种观念是片面的;

②是一种在意识中占主导地位的错误观念;③多见于人格障碍和心因性精神障碍患者。

关于"超价观念",不正确的描述是患者知道这种想法是不必要的,甚至是荒谬的,并力图加以摆脱。

三、 注意障碍、记忆障碍与智能障碍

(一)注意障碍

关于"注意",正确的表述是:①注意对判断是否有记忆障碍有重要意义;②注意对判断是否有意识障 碍有重要意义;③智能活动也需要注意的参与。

关于"注意",不正确的描述是注意对判断有无行为障碍具有重要意义。注意对判断是否有意识障碍有 重要意义。

关于"注意",不正确的描述是注意是一种独立的心理过程。注意不是独立的心理过程。 关于"注意减弱",不正确的描述是多见于智力障碍群。 多见于神经衰弱症状群。

关于"注意狭窄",不正确的描述是被动注意的兴奋性减弱。是注意范围显著缩小。 注意衰退的表现包括:①主动注意的兴奋性减弱;②被动注意的兴奋性减弱。

(二)记忆障碍

1. 记忆增强: 记忆增强是一种病理性改变, 一般没有记忆增强的疾病是强迫症。

2. 记忆减退: 关于“记忆减退”的临床表述,不正确的描述是神经症患者,早期容易出现远记忆减退 记忆减退临床上较多见,它的主要特点是远记忆力和近记忆力的减退。

3. 遗忘: 关于遗忘,不正确的说法是 “顺行性遗忘”是指患者忘掉受伤前一段时间的经历 (应为受伤

后一段时间的经历,忘掉受伤前一段时间的经历是“逆行性遗忘”)。

4. 错构: 错构是一种病理性的记忆错误,通过别人的提醒和对证,也不能纠正。

5. 虚构: 关于"虚构",不符合虚构概念的说法是以记忆中的事实来弥补他所遗忘的一段经历 (患者 在回忆中将过去事实上从未发生过的事情,说成是确有其事)。

(三)智能障碍

智能是一种复杂的、综合的精神活动,它不包括感知觉、注意力。

智能障碍分为精神发育迟滞和痴呆两大类型。

1. 精神发育迟滞

2. 痴呆

符合“痴呆”的特点的情况是:①后天获得的知识、能力下降或丧失;②本能的意向活动亢进。关于 "痴呆",不正确的说法是绝大多数是功能性的;不正确的说法还有 多数是非器质性的能力明显受损。关于 假性痴呆的特点,不正确的说法是与环境污染相关。

四、 自知力障碍

“自知力”是精神科的一个重要指标,它的临床意义主要包括:①判断患者有无精神障碍;②判断精 神障碍的严重程度;③判断疗效的重要指征之一。

“自知力完整”是指患者具有如下特点:①通常能认识到自己的不适;②能主动叙述自己的病情;③ 主动要求治疗。

不符合“自知力完整”涵义的说法是不能主动叙述自己的病情和接受治疗。

一、以程度变化为主的情绪障碍

(一)情绪高涨

情感障碍的三高症状是指:①心境(情感)高涨;②思维奔逸;③运动性兴奋。

(二)情绪低落

“情绪低落”的临床表现包括:①面带愁容、表情痛苦;②有自杀企图和行为;③喜欢独处。

不属于"情绪低落"的临床特点的说法是常常伴有思维内容极度贫乏。

(三)焦虑

(四)恐怖

关于恐怖情绪,不正确的说法是属于心理学性质, 一般无明显自主神经紊乱的症状。

二、 以性质改变为主的情绪障碍

以“性质改变”为主的情绪障碍不包括情绪焦虑。

(一)情绪迟钝

关于情绪迟钝特征性症状,不正确的说法是见于焦虑症患者。

(二)情绪淡漠

关于"情绪淡漠",不正确的说法是内心体验丰富,但表达不出来。

(三)情绪倒错

关于“情绪倒错”的临床表现,不正确的说法是多见于广泛性焦虑症。 多见于精神分裂症。

三、 脑器质性损害的情感障碍

(一)情绪脆弱;(二)易激惹;(三)强制性哭笑;(四)欣快

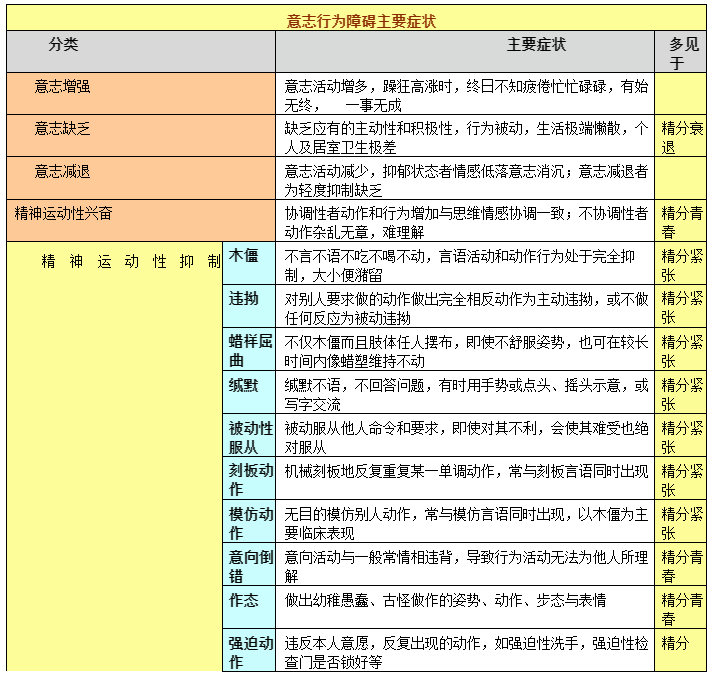

一、意志增强

二、 意志缺乏

关于"意志缺乏",不正确的说法是多见于躁狂症患者中。 多见于精神分裂症精神衰退时。

三、 意志减退

四 、精 神 运 动 性 兴 奋 :精神运动性兴奋常区分为:①协调性;②不协调性。

五 、精神运动性抑制

( 一 )木僵

紧张性木僵症候群,是紧张症性综合症的一部分,其临床症状不包括意向倒错、作态等。

(二)违拗

患者对他人的要求做出完全相反的动作称为主动性违拗。

(三)蜡样屈曲

(四)缄默

关于"缄默",不正确的说法是机械刻板地反复重复某一单调的动作。

(五)被动性服从;(六)刻板动作;(七)模仿动作;(八)意向倒错;(九)作态

(十)强迫动作

关于"强迫动作",下列表述中正确的是:①患者感到痛苦但又无法摆脱;②强迫洗手、强迫检查;③ 是一种违反本人意愿,反复出现的动作。

德国精神病学家 Gebsattel 说过,没有焦虑的生活和没有恐惧的生活一样,并不是我们真正需要的, 所以一定程度的焦虑是有用的和可取的,这是因为:①焦虑是对生活持冷漠态度的对抗剂;②焦虑是自我 满足而停滞不前的预防针;③焦虑促进个人的社会化和对文化的认同;④焦虑推动着人格的发展。

S.Freud 强调本能和焦虑,他主张从神经衰弱里分出一个特殊的综合症,即焦虑性神经症,不符合他对、焦虑的分型的表述是心因性焦虑。

S.Freud 强调本能和焦虑,他主张从神经衰弱里分出一个特殊的综合症,即焦虑神经症,他将焦虑分为 几个类型:①道德性焦虑;②客体性焦虑;③神经性焦虑。

A.Lewis(1967) 基于文献复习和临床实践,认为焦虑作为一种精神病理现象,具有如下特点:①焦虑 情绪指向未来;②焦虑是一种情绪状态;③焦虑情绪是一种不快的和痛苦的体验;④躯体不适感、精神运 动性不安和植物功能紊乱。

A.Lewis(1967) 认为焦虑作为一种精神病理现象不具有焦虑情绪是一种欣快的体验的特点。

我们把焦虑情绪稍加归并和简化后,焦虑症状主要包括:①与处境不相称的痛苦情绪体验;②精神运

动性不安;③伴有身体不适感的植物神经功能障碍。

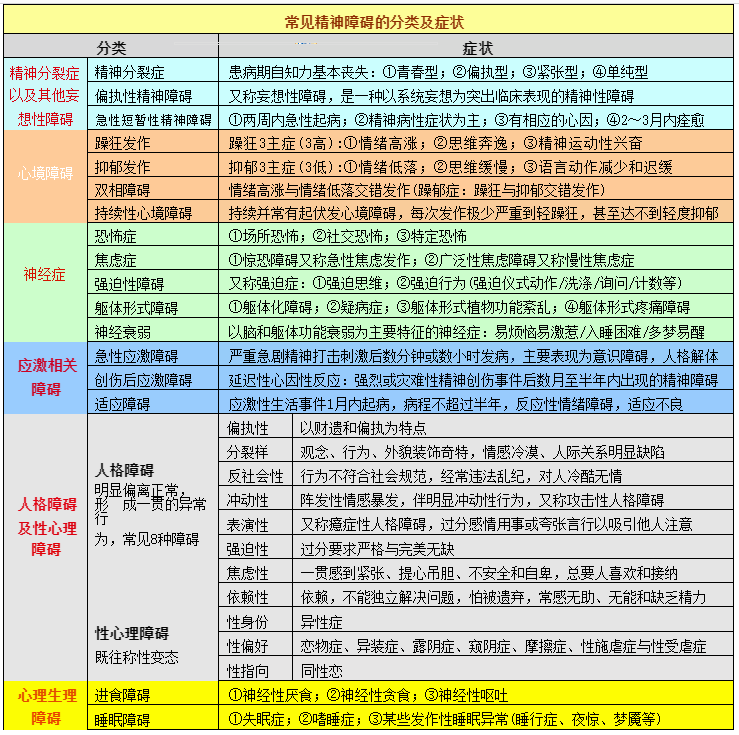

一 、精神分裂症

精神分裂症是一种病因未明的常见精神疾病,具有感知、思维、情感、意志和行为等多方面的障碍, 以精神活动的不协调或脱离现实为特征。通常能维持清晰的意识和基本智力,但某些认知功能会出现障碍。 发作期自知力基本丧失。

关于“精神分裂症”,不正确的说法是:①是一组器质性障碍征候群;②自己的内部世界与外部客观世 界保持一致。关于"精神分裂症",不正确的说法是 是一组器质性障碍征候群。

关于"精神分裂症",不正确的说法是自己的内部世界与外部客观世界保持一致。

精神分裂症的常见类型不包括儿童型。

二、偏执性精神障碍(妄想性障碍)

特点:①以思维障碍为主的精神性障碍;②妄想常有系统化的倾向;③病程发展缓慢;④人格可以保持完整。

符合“偏执性精神障碍”的特点的是妄想常有系统化的倾向。

不符合“偏执性精神障碍”的特点的说法是病程进展快速。

三、 急性短暂性精神障碍

不符合“急性短暂性”精神障碍的临床特点的说法是在6个月内痊愈

不符合“急性短暂性”精神障碍的临床特点的是在4周~6周内急性起病。

急性短暂性精神障碍共同特点:①在两周内急性起病;②以精神病性症状为主;③起病前有相应的心 因:④在2~3个月内痊愈。

心境障碍又称情感性精神障碍,是以明显而持久的情绪高涨或情绪低落为主的一组精神障碍。

关于“心境障碍”, 常伴有意志减退是不正确的说法。

一、躁狂发作

躁狂发作的主要特点,不包括语词新作。躁狂3主症(躁狂“3高”)为:①情绪高涨;②思维奔逸;

③精神运动性兴奋。

二、 抑郁发作

"抑郁发作"的特点不包括思维中断。抑郁3主症(抑郁“3低”)为:①情绪低落;②思维缓慢;③ 语言动作减少和迟缓。

三 、双 相 障 碍 :情绪高涨与情绪低落交错发作(躁狂与抑郁交错发作——躁郁症)

四、持续性心境障碍

特点:①持续性并常有起伏的心境障碍;②极少严重到足以描述为轻躁狂;③不足以达到轻度抑郁

发作形式:环性心境障碍(反复出现心境高涨或低落)、恶劣心境(持续出现心境低落)

不符合“持续性心境障碍”的主要特点的说法是情绪高涨与情绪低落交错发作。

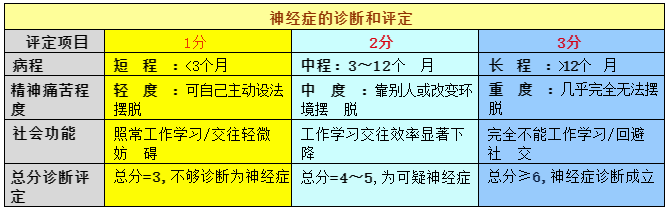

神经症,旧称神经官能症,是一组非精神病性的功能性障碍。

神经症具有五个特点:①意识的心理冲突(有自知力);②精神痛苦;③持久性;④妨碍病人的心理功 能或社会功能;⑤没有任何器质性病变作为基础。

许又新教授关于神经症与正常的分界线的论述中,不包括病因。

心理冲突变形的特点包括:①涉及不重要的生活事件;②不带有明显的道德色彩

对精神痛苦和社会功能的评定,至少要考虑近三个月的情况。

一 、急 性 应 激 障 碍 :在遭受急剧、严重的精神打击后, 数分钟或数小时内发病;表现为感知迟钝 二 、创 伤 后 应 激 障 碍 ( 延 迟 性 心 因 性 反 应 )

创伤后应激障碍是指在受到强烈的或灾难性的精神创伤之后 数周至数月出现的精神障碍。 主要表现:闯入性重现(闪回);情绪迟钝;过度警觉、失眠。

三、 适应障碍

适应障碍是指在重大的生活改变或应激性生活事件的适应期,出现的主观痛苦和情绪紊乱状态。 个人素质或易感性在发病的危险度和适应障碍的表现形式方面有重要作用。

适应障碍是指在遭遇生活事件后1 个 月 内起病。

一、人格障碍

是指人格特征明显偏离正常,形成了一贯的反映个人生活风格和人际关系的异常行为模式。临床常见 8 种人格障碍。

常见的人格障碍类型不包括内向型人格。

关于冲动性人格障碍的说法,正确的是(0412-3- 189) :①亦称攻击性人格障碍;②有阵发性情感爆发; ③有明显冲动性行为。

强迫性人格障碍,是以过分要求严格与完美无缺为特征的。

偏执性人格障碍,以猜疑和固执己见为特点

焦虑性人格障碍, 一贯感到紧张;对拒绝和批评过分敏感;习惯性地夸大潜在威胁;回避某些活动。

心理生理障碍是与心理因素相关 (以生理活动异常为表现形式) 的 精神障碍。

心理因素相关生理障碍有:①进食障碍;②睡眠障碍;

一、进食障碍(神经性厌食、神经性贪食、神经性呕吐)

进食障碍不包括神经性消化不良。

二、睡眠障碍

睡眠障碍包括的类型有:①失眠症;②嗜睡症;③睡行症、夜惊;④梦魇。

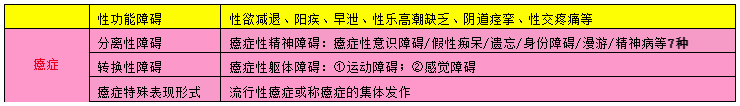

旧称歇斯底里,是一种没有器质性病变,以人格倾向为基础,在心理社会(环境)因素影响下产生的 精神障碍。

癔症,多以人格倾向为发病基础,在心理社会因素影响下产生。

一、分离性障碍

又称癔症性精神障碍,是癔症较常见的表现形式,其中包括癔症性情感爆发。

二、 转换性障碍(表现为运动障碍、感觉障碍)

三、 癔症的特殊表现形式(流行性癔症或称癔症的集体发作)

第三届国际心理卫生大会认定心理健康的定义为:①身体、智力、情绪协调;②适应环境;③有幸福 感;④能充分发挥自己的能力,过着有效率的生活。

教材定义:心理健康是指心理形式协调、内容与现实一致和人格相对稳定的状态。

衡量心理健康的标准必须是与心理健康密切相关的因素。

正确的说法是智力水平与心理健康的高低并无显著相关。

一、评估心理健康的三标准

许又新认为心理健康可以用三类标准(或从三个维度)去衡量:①体验;②操作;③发展。 许又新综合考察心理健康的标准不包括统计学标准。

通过观察和测验等方法考察心理活动过程及其效率的指标,被称为操作标准。

着重对人的个体心理发展状况进行 纵向考察与分析作为评价指标,被称为发展标准。 以个人的主观体验和内心世界的状况作为评价指标,被称为体验标准。

二、心理健康水平的十标准

评估心理健康水平十个标准是由郭念锋提出来的。

( 一 ) 心 理 活 动 强 度 :这是指对于精神刺激的抵抗能力。

遭遇精神打击时,不同的人对于同一类精神刺激,反应各不相同。这种对精神刺激的抵抗能力,被称 为心理活动强度。

影响这种抵抗能力的因素:①人的认识水平、②生活经验、③性格特征、④当时所处的环境以及神经 系统的类型

(二)心理活动耐受力: 心理活动耐受力强是指在遇到精神刺激时 有较持久的经受力。

衡量心理健康水平,从长期经受精神刺激的能力来判断,被称为心理活动耐受力。

( 三 ) 周 期 节 律 性 :心理活动的形式和效率存在自身的变化规律,叫心理活动的周期节律性。

心理活动周期节律性一般可以用心理活动的效率作为指标。

( 四 ) 意 识 水 平 :意识水平的高低,往往以注意力品质的好坏为客观指标。

( 五 ) 暗 示 性 :易受暗示的人,往往易被周围的无关因素引起情绪波动和思维动摇,有时表现为意志 薄弱。

( 六 ) 康 复 能 力 :从创伤刺激中恢复到往常水平的能力,被称为心理康复能力。

( 七 ) 心 理 自 控 力 :对情绪、思维和行为的控制程度进行调节的能力被称为心理自控力。

心理自控能力好的人,往往:①不过分拘谨;②不过分随便;③情绪表达恰如其分;④心理活动自如, 言语通畅。

(八)自信心:正确自我认知能力,被称为自 信。

( 九 ) 社 会 交 往 :个体与亲友、同伴和其他社会成员沟通交流的能力,叫社会交往能力。

( 十 ) 环 境 适 应 能 力 :个体始终不脱离生存的环境,并随其做顺应性改变的能力,叫环境适应能力。

当生活环境的条件改变时,个体试图采用忍耐环境的这种适应方式是消极适应。

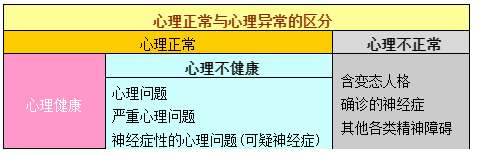

一、概念的区分(临床心理学领域)

“心理正常”意味着 具备正常功能的心理活动。

“心理正常"与"心理异常"这对范畴,是用来讨论心理上“有病”与“没病”的问题的。

不正确的说法是心理不健康是心理疾病的一种表现。不健康不是病,不健康和病是两类性质的问题。 个体是否患有心理疾病, 咨询心理学与精神病学都关心,但关心的动机和目的不同。

心理咨询工作关注来访者是否"有病"(精神疾病),是为了选出没有精神病的人作为自己的工作对象。 心理咨询的主要对象是:①心理健康的人;②心理不健康的人;③心理正常的人。

心理咨询主要针对如下的人而进行:①没有精神疾病的人;②心理健康状况欠佳的人;③心理健康的

人。

二、健康心理和不健康心理的具体内涵

从静态的角度看,心理健康是一种心理状态。

从发展的角度看,心理健康是一种心理相对平衡的过程。

关于健康心理活动,正确的陈述是:①健康的心理活动是一种处于动态平衡的心理过程;②它涵盖着 一切有利于个体生存发展和稳定生活质量的心理活动;③它是围绕心理健康常模,在一定范围内上下波动 的相对平衡过程;④它在某一时段内,展现着自身的正常功能。

关于不健康心理活动,正确的陈述是:①不健康心理活动是一种处于动态失衡的心理过程;②不健康 心理活动是一种处于动态失衡的心理状态;③是那些偏离健康常模而丧失常规功能的心理活动;④是对个 体生存发展和稳定生活质量起着负面作用的心理活动。

心理健康咨询的对象是 心理不健康的各类状态。

一、用途

借鉴许又新对神经症分类的模式,我们对“心理不健康状态”进行分类的目的,主要包括: ①使咨询 心理学与邻近学科相区分;②进行合理的临床诊断、③限定心理健康咨询范围;④咨询方案的制定⑤疗效 评定;⑥心理健康问题的深入研究⑦职业培训。⑧心理健康状况调查。⑨自我心理保健的需要

借鉴许又新对神经症分类的模式,我们对“心理不健康状态”进行分类的目的,不包括进行个体心理 过程的研究和探索。

二、 效度

根据教材提供的方法,确定“心理不健康状态”真实存在的效度标尺时,不正确的指标是统计学效度。 ( 一)症状学效度

(二)预测效度

1. 对自然发展的预期

对心理不健康状态的“自然发展的预期”,包括:①心理不健康导致心理抗压能力和耐受性下降;②在 三个月内,部分人有可能自行缓解;③不良情绪和行为会泛化到其他类似对象。

2. 外界干预下的预期

"非专业的社会支持",是指在心理不健康状态出现后,来自如下方面的支持:①亲朋好友;②援助机 构;③社会福利。

(三)结构效度

按“结构效度”的理论,促成或影响“心理不健康状态”的因素有:①人口学因素;②个性心理特征;

③ 身体健康水平;④社会变迁。

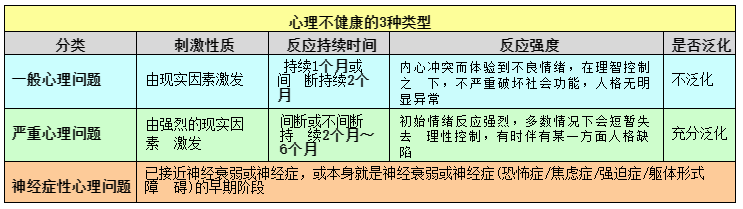

一、心理不健康的第一类型—一般心理问题

定义:“一般心理问题”是由现实因素激发,持续时间较短,情绪反应能在理智控制之下,不严重破坏 社会功能,情绪反应尚未泛化的心理不健康状态。

来访者要被诊断为“一般心理问题”,必须满足如下的条件:①产生内心冲突,并因此而体验到不良情 绪;②不良情绪持续一个月或间断地持续两个月仍不能自行化解;③始终能保持行为不失常态; ④不良情 绪的激发因素仅局限于最初事件(不泛化)。

不符合“一般心理问题”的界定的是情绪反应已经泛化。

关于"一般心理问题",正确的说法是:①由现实因素激发;②持续时间较短;③情绪反应能在理智控 制之下;④不严重破坏社会功能。

我们只要从刺激的性质、反应的持续时间、反应的强度和反应是否泛化这四个维度出发,就可以区分 和鉴别哪些属于“一般心理问题",哪些不属于“一般心理问题”。

二、 心理不健康的第二类型—严重心理问题

定义:“严重心理问题”是由相对强烈的现实因素激发,初始情绪反应剧烈、 持续时间长久、内容充分 泛化的心理不健康状态。

符合“严重心理问题”的界定的表述是:①是较为强烈的、对个体威胁较大的现实刺激;②痛苦情绪 间断或不间断地持续两个月以上,半年以下;③多数情况下,会短暂地失去理性控制;④反应对象被泛华。

有时伴有某一方面的人格缺陷;关键是与神经症相区别。

关于"严重心理问题",不正确的说法是持续时间可在一年以上,两年以下。

三、 心理不健康的第三类型一神经症性的心理问题(即“可疑神经症”)

“心理不健康”的分类标准不包括确诊的神经症。

工作领域大致有5个方面:①躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理学问题;②促进和维护健康 的心理学问题;③疾病防御和治疗中的心理学问题;④疾病患者的心理学问题;⑤促进健康服务和政策制 定

健康心理学的工作领域不包括疾病控制的管理问题。

健康心理学的工作领域不包括心身疾病的诊断和治疗。心身疾病的诊断和治疗是心身医学侧重研究的。

一、躯体疾病患者的一般心理特点

一般情况下,躯体疾病患者在住院时不大可能产生的心理变化是感到自己更独立自由。

躯体疾病患者一般的心理特点主要是:①对客观世界和自身价值的态度发生改变;②把注意力转移到 自身的体验和感觉上;③时间感觉发生变化;④精神偏离正常状态; ⑤情绪低落。

二、心理学对躯体疾病治疗的意义

诊疗过程中,许多医生只注意从生物学方面对患者进行治疗和康复。

从心理学意义上看不妥的说法是查房时通常应先在病房检查病人,之后就地讨论患者的病情。

医院中医生与患者的关系应包括:①医生诊治患者的躯体疾病;②医生应给予患者一定的心理辅导。

医生如果出言不慎,可使一些有如下倾向的患者产生医源性心身疾病:①易受暗示;②歇斯底里;③ 神经官能症。

躯体疾病患者伴有谵妄、耳聋、幻视症状时,是意识模糊的先兆,应请精神科医生会诊。 意识障碍会出现在疾病严重时。

神经官能症类的症状会出现在 疾病迁延发展时。

第九节 第一单元从心理学角度看压力 …

教材定义:压力是压力源和压力反应共同构成的一种认知和行为体验过程。

从心理学角度,符合压力的定义的说法是压力是由外部事件引发的一种体验。

不属于“适应”概念内涵的情况是保持原有状态不变。

假如发生了某个生活事件,在抱怨事件给自己带来麻烦的情况下我们可能体验到压力。

一 、压力的定义

二、压力源的种类

1. 生物性压力源: 直接影响主体生存与种族延续的事件。(躯体创伤、饥饿、噪音) 除了歪曲的认知结构外,其他各项均为生物性压力源。

2. 精神性压力源

精神性压力源是指一组直接阻碍和破坏个体正常精神需求的内在和外在事件。

3. 社会环境性压力源

社会性压力源是指一组直接阻碍和破坏个体社会需求的事件。

三、压力源的测评

(一)社会再适应量表

关于社会再适应量表,下列说法中不正确的是得分低的个体易患感冒、心脏病、骨质疏松等。

(二)日常生活中小困扰的测量

被测试人的健康状况与小困扰出现的频率和强度有关

日常生活小困扰量表提出日常生活压力小比主要的生活改变更能预测健康状况。

(三)知觉压力的测评

知觉压力测评:①可以测评个体认为超出能力的事件;②可以评估个人习惯性或慢性压力;③可以预 测早期健康问题。

四、压力的内省体验

漠不关心的心态不会产生压力体验。

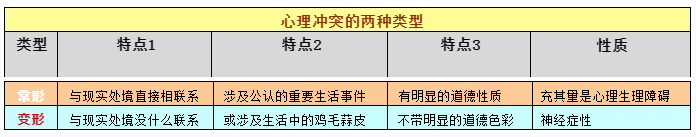

1. 双趋冲突

当“鱼和熊掌不可兼得”的情况出现时,称为双趋冲突。

2. 趋避冲突

3. 双避冲突

当面临两种不利情景如"腹背受敌"时,称为双避冲突。

4. 双重趋避冲突

当同时面临两种既有利又有弊的选择时,我们将体验到的冲突称为双重趋避冲突。

一、压力的种类

1. 一般单一性生活压力

正确的陈述是适应一般性生活压力的效果不完全是负面的。注:教材(P343)中说:“经历一般单一性

符合一般单一生活压力特征的说法是经历某种不足以使个体崩溃的,并可以努力适应的事件。

承受一般性压力并适应后,人们通常会:①积累许多适应压力的经验;②提高和改善自身适应能力。

2. 叠加性压力

我们往往用"四面楚歌"来形容同时性叠加压力。

我们往往用“祸不单行”来形容继时性叠加压力。

继时性压力是指两个以上能构成压力的事件相继发生。

3.破坏性压力

我们往往用“飞来横祸”来形容破坏性压力。

破坏性压力可以造成:①灾难综合征;②创伤后应激障碍。

属于破坏性压力的事件是空 难。

"失魂落魄"的状态,意味着个体处在灾难综合征的惊吓期。

经受破坏性压力的个体,出现逢人就述说自己遭遇的行为,可推断其处在恢复期。 持续期不是灾难症候群(DS) 的一个阶段。

灾难症候群的产生及其特性有三个阶段:①惊吓期:②恢复期:③康复。

二、 压力的适应

坎农描述了适应压力所付出的生理学代价的特征。

个体处在全力投入对事件的应对过程中,或消除和适应压力抑或退却,这一阶段是 搏斗阶段。

塞利把适应压力的过程分为三个阶段: 第一阶段是警觉阶段;第二阶段是搏斗阶段;第三阶段是衰竭 阶段。

塞利提出的适应压力的第三阶段是 衰竭阶段。

塞利提出的压力适应三阶段又被称为一般适应征候群。

一、压力的临床后果

(一)压力如何造成临床症状

1.体质、压力论

压力和个体的身体素质,对疾病的发生同时起作用。

2.器官敏感论

在应对压力时,反应最敏感、活动强度和频率最高的器官,最容易患病。这种对压力引发疾病机制的 解释是 器官敏感论。

(二)从压力源到临床相的逻辑过程

1. 对压力的响应阶段 (与个体需要密切相关的事件容易被觉察) 未来发生的压力事件可能不引起个体强烈响应。

2. 中介系统的增益或消解过程

个体对事件的实际反应,是由中介系统对压力进行增益或消解后的相对强度决定的。中介系统的总体

功能,由三个子系统各自的功能状态决定。

(1) 认知系统的具体作用

A。认知、评估作用

在能正确认识和评估压力的认知情况下,可使压力事件的强度相对降低。

拉扎鲁斯认为,认知影响压力相对强度的方式不包括对个性特征的认识程度。

拉扎鲁斯认为,认知影响压力相对强度的方式包括: ①认知的结果有两种可能;②对事件严重性的评

估;③对自己能力的评估,影响压力的相对强度

面对压力,个体通常会进行如下的认知活动:①评估压力对自身的利、弊及程度;②评估压力的性质;

③评估自己的实力;④确定自己对待压力的方式。

B。调节控制作用

认知系统对压力的控制作用是:①是否认为自己能够控制局面即能否自主控制或调解压力的出现与发 展;②能否自主地调整自己的适应行为。

面 对 "不可控压力",个体感受到压力很强;对“可控压力”,个体不会感到十分焦虑和紧张 面对压力,个体能否控制行为自由是关于行为的自我控制的问题。

对局面的控制类型大概有三类:①行为的自我控制;②认知的控制;③环境的控制。 C。人格的影响作用

外控型人格认为命运主宰人的生活。

(2) 社会支持系统

不好的社会支持系统可能使压力的强度相对增加。

社会支持系统使当事人在困难时期不感到孤独无助,从而增强对事件的信心,稳定情绪。 亲密和可信任的关系是压力的有效缓冲器。

(3) 生物调节系统

主要包括神经内分泌系统和免疫系统。功能状态良好,可以防止或降低应激后果的躯体化症状。 由于压力影响了免疫系统,从而使其他系统也受到不良影响。

3. 临床相阶段

个体响应压力后,经过中介系统的处理,迅速表现出的临床症状是 及时型症状。

关于滞后型临床症状,不正确的说法是当类似的事件出现时,积存的观念被激活并还原为其原来的意 义。正确的说法是当类似的事件出现时,积存的模糊观念被激活并赋予新的意义

精神活动的相对独立性表现不包括经验形成的认知倾向性是不稳定的。

精神属性中自我认知方面对心理健康的影响的特征不包括容忍。

正确的陈述是:①中介系统的总体功能,是由各个子系统的功能决定的;②个体对事件的实际反应, 是由中介系统对压力增益或消解后的相对强度决定的。